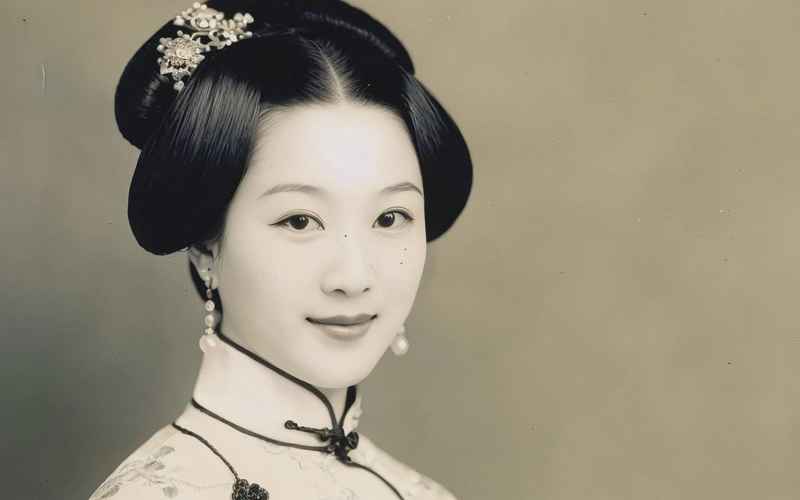

在战火纷飞的年代,爱情与命运交织成一幅凄美画卷。《乱世红颜茉儿:烽火浮生中的爱与殇》不仅讲述了一个女性在动荡时代的生存史诗,更折射出整个民族在历史转折点上的集体记忆。茉儿的形象超越了传统"红颜薄命"的叙事框架,她既是时代的牺牲品,也是自我命运的书写者,在烽火连天中演绎着关于爱与坚韧的生命诗篇。

历史背景与女性命运

《乱世红颜茉儿》将故事背景设置在20世纪上半叶的中国,这是一个传统与现代激烈碰撞战争与革命交替上演的时代。历史学者张明远指出:"这一时期的社会变革对女性地位产生了双重影响——既打破了封建枷锁,又将她们抛入更残酷的生存竞争中。"茉儿的命运轨迹正是这一历史悖论的生动体现。

小说细致描绘了茉儿从闺阁少女到乱世佳人的转变过程。她最初被塑造为传统意义上的"完美女性"——知书达理温婉可人,但战争的爆发彻底改变了这一设定。值得注意的是,作者并未简单将茉儿刻画为被动受害者,而是赋予她面对逆境时的惊人韧性。这种复杂性使茉儿形象跳出了"被拯救的公主"套路,呈现出更为真实的战时女性图景。

爱情叙事的颠覆与重构

传统乱世爱情故事往往遵循"英雄救美"的叙事模式,但《乱世红颜茉儿》对这一范式进行了巧妙解构。文学评论家李雯分析道:"小说中三段关键感情线——与革命志士的激情与青梅竹马的温情与敌对军官的复杂情愫——构成了一个关于爱情本质的辩证思考场域。

特别值得关注的是茉儿与敌方军官的情感纠葛,这一关系突破了简单的善恶二分法。在战火中,个人情感与民族大义产生了剧烈冲突,作者没有给出简单答案,而是通过茉儿的内心挣扎展现了战争对人性的异化。这种处理方式使小说超越了通俗爱情故事的层面,触及了更为深刻的伦理思考。

创伤记忆的文学再现

作为一部以战争为背景的小说,《乱世红颜茉儿》对集体创伤的文学再现具有特殊价值。心理学家王立军的研究表明:"文学作品对历史创伤的艺术处理,能够实现个体经验与集体记忆的对话。"小说通过茉儿的视角,再现了轰炸逃亡饥荒等战争场景,这些描写不仅具有历史记录价值,更构成了一种记忆政治。

作者采用了一种"微观史学"的叙事策略,通过茉儿一家及周围小人物的命运,折射出整个时代的悲剧。这种写法避免了宏大叙事的空洞性,使历史变得可触可感。尤其值得注意的是小说对女性特有战争体验的关注——不仅是身体暴力,还包括失去亲人被迫迁徙身份重构等多重创伤,这些内容丰富了我们对战争认知的维度。

性别政治的隐喻表达

在茉儿的形象塑造中,隐含着丰富的性别政治隐喻。女性主义学者陈芳指出:"茉儿在故事中经历的每一次身份转变——从女儿到恋人,从妻子到寡妇,从受害者到幸存者——都对应着父权制在战争环境下的松动与重组。"这种性别角色的流动性,成为观察战时社会结构变迁的重要窗口。

小说中一个极具象征意义的场景是茉儿在避难所组织妇女自救会的段落。这个细节暗示了女性在危机中可能获得的新型主体性。不同于传统叙事中女性总是等待男性拯救的被动姿态,茉儿和她的同伴们展现了组织能力与互助精神,这种描写打破了性别刻板印象,提供了战时女性的另一种可能叙事。

美学风格与时代精神

《乱世红颜茉儿》在艺术表现上融合了现实主义细节与浪漫主义情怀,形成独特的美学张力。文学教授赵明辉评价道:"小说对战争场景的描写具有近乎自然主义的残酷真实,而对人物内心世界的刻画又充满抒情诗般的细腻,这种二元性恰恰捕捉了乱世中人们的精神状态。

特别值得注意的是小说对色彩符号的运用。"红颜"的"红"在故事中既是茉儿青春美丽的象征,也逐渐转化为血色与暴力的隐喻。这种色彩政治学的手法,使作品在视觉层面就建立起了一套意义系统。小说中反复出现的旗袍留声机香水等物象,构成了对战前精致生活的怀旧符号,强化了今昔对比的悲剧感。

结语:乱世女性的多维启示

《乱世红颜茉儿:烽火浮生中的爱与殇》通过一个女性的生命史诗,向我们展示了历史巨变中个体命运的多种可能性。这部作品的价值不仅在于其感人的故事和精美的艺术表现,更在于它对战争性别记忆等重大议题的深刻思考。

未来的研究方向或许可以更加关注小说中那些"沉默"的配角——佣人邻居市井小民等,他们的故事同样构成了乱世图景的重要组成部分。比较文学视角下的研究也值得期待,将茉儿形象置于世界文学中的战争女性谱系中进行考察,可能会发现更多跨文化的共鸣与差异。这部小说最终告诉我们:在历史的狂澜中,每个普通人的生命都值得被记录,每段爱情都值得被铭记,这正是文学对抗遗忘最有力的方式。

还没有评论,来说两句吧...