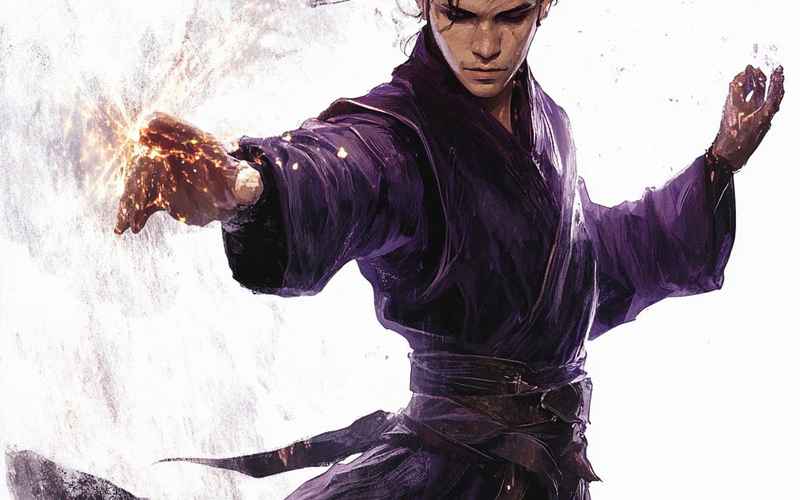

在武侠世界的浩瀚长卷中,金庸笔下的石破天以其独特的成长轨迹和纯真本性独树一帜。这个被江湖人称为"狗杂种"的少年,从无名小卒到武林高手的传奇经历,不仅是一部个人奋斗史,更是一曲关于人性本真与江湖险恶的交响诗。他的故事超越了传统武侠小说中"英雄出少年"的套路,展现了一个真正"无知者无畏"的成长历程,在混沌中寻找自我,在磨难中坚守本心,最终达到"无招胜有招"的武学至高境界。

身世之谜与身份困惑

石破天的成长之路始于一个巨大的谜团——他的真实身世。从小被梅芳姑以"狗杂种"相称,他对自己是谁来自哪里一无所知。这种身份缺失构成了他早期性格形成的底色,也埋下了他日后江湖历险的伏笔。

在心理学视角下,身份认同是人格发展的核心课题。石破天长期处于"我是谁"的困惑中,这种困惑既造成了他的痛苦,也成就了他的独特优势。美国心理学家埃里克·埃里克森(1950)提出的"身份危机"理论恰可解释石破天的心理状态——由于缺乏明确的自我认知,他不得不通过不断的尝试和探索来构建自己的身份。这种探索过程虽然痛苦,却使他避免了江湖中常见的门户之见和身份固着,保持了心灵的开放性和包容性。

随着故事发展,石破天先后被误认为长乐帮帮主石中玉雪山派弟子等不同身份。每一次身份误认都像一面镜子,照出江湖中人习惯于以标签识人的思维定式。金庸通过这一系列误会,巧妙地批判了江湖社会中"名大于实"的虚妄现象。石破天在多重身份间的游走,恰似一场关于"名与实"的哲学实验,最终证明真正的自我不依赖于外在名号,而源于内心的本真与选择。

武学天赋与无心之境

石破天的武学成长轨迹打破了传统武侠小说中"勤学苦练"的套路,呈现出"无心恰恰用"的独特路径。从最初的毫无武功,到后来不知不觉掌握绝世武学,他的每一次突破都伴随着"不知其所以然"的困惑。

在金庸武侠体系中,武学造诣往往与心性修为密切相关。石破天之所以能够练成《太玄经》上的绝世武功,关键在于他保持了"赤子之心"。中国哲学家庄子的"坐忘"思想与石破天的习武状态惊人地契合——只有忘却世俗成见,回归本真状态,才能达到武学的至高境界。武侠研究专家陈墨(2001)指出:"石破天的武学之路揭示了金庸对道家'无为'思想的深刻理解,真正的武学不在于刻意追求,而在于回归自然。

特别值得注意的是,石破天对《太玄经》的领悟过程完全颠覆了传统武学传承模式。侠客岛上的绝世武功不是通过师徒相授,而是通过直观的图像和符号传递。这一设定暗示了真正的智慧超越语言文字,只能通过直觉和体验获得。认知科学家拉克夫和约翰逊(1980)提出的"具身认知"理论可以解释这一现象——石破天对武学的理解不是概念性的,而是身体直接参与和体验的结果,这种知识比概念性知识更为深刻和本质。

纯真本性与江湖险恶

石破天最为人称道的特质是他始终如一的纯真善良,这在尔虞我诈的江湖环境中显得尤为珍贵。他的纯真不是无知的天真,而是历经磨难后依然保持的本真,是一种主动选择的生存姿态。

在道德发展理论方面,石破天展现了超越常规的道德境界。美国心理学家科尔伯格(1973)提出的道德发展六阶段理论中,最高阶段是"普遍伦理原则取向"。石破天的许多行为恰恰体现了这一阶段特征——他不是根据江湖规矩或他人评价行事,而是遵循内心的道德律令。例如,他对伤害过自己的人不加报复,对权力地位毫无欲望,这些选择都源于他内在的道德自主性。

江湖作为金庸笔下的微型社会,充满了权力斗争利益计算和虚伪做作。石破天如同一面镜子,照出了这个世界的荒诞与扭曲。法国思想家卢梭(1754)在《论人类不平等的起源和基础》中提出的"文明腐蚀人性"的观点,在石破天与江湖的对比中得到生动体现。石破天的价值在于,他用自己不变的本真,质疑和解构了江湖中那些被视为理所当然的规则和价值观。

情感历程与人格完整

石破天的情感世界同样体现了他独特的成长轨迹。从对养母梅芳姑的复杂感情,到对丁珰的朦胧爱慕,再到与阿绣的真挚情感,他的每一次心动都是自我发现的过程。

在爱情关系中,石破天表现出令人惊讶的情感智慧。他不懂花言巧语,不会刻意讨好,却能用最本真的方式表达关心和爱护。心理学家斯滕伯格(1986)的爱情三角理论认为,最完美的爱情应包含亲密激情和承诺三个要素。石破天与阿绣的感情发展恰恰符合这一模式——从最初的相互好感(亲密),到经历分离考验后的深刻联结(激情),再到最后的生死相许(承诺),他们的关系展示了一种健康情感发展的自然轨迹。

特别值得注意的是,石破天的情感成长与他的身份认同过程紧密交织。只有当他逐渐明确"我是谁"时,才能在情感关系中真正地"做自己"。人本主义心理学家罗杰斯(1961)提出的"成为真实的自我"的理念,在石破天的情感历程中得到完美诠释。他与阿绣的关系之所以动人,正是因为双方都能以真实自我相见,不带面具和伪装。

侠义精神的另类诠释

石破天对"侠"的理解和实践超越了江湖传统,创造了一种基于本真而非规则的侠义范式。他的侠不是刻意为之的表演,而是内在品质的自然流露。

传统武侠小说中的侠客往往背负着沉重的道德包袱,行侠仗义时充满自我戏剧化。相比之下,石破天的侠义行为毫无造作成分——他帮助他人不是因为"应该",而是因为"不忍"。这种道德动机的差异具有重要的伦理学意义。德国哲学家康德(1785)提出的"义务论"与英国哲学家密尔(1861)倡导的"功利主义"都无法完全解释石破天的道德选择,他的行为更接近中国儒家所言的"仁之端也"——一种发自本心的自然善念。

在实践层面,石破天的侠义行为常常打破常规,却往往取得更好效果。例如,他化解武林纷争的方式不是通过武力压制或权谋计算,而是通过真诚沟通和换位思考。冲突解决专家费舍尔和尤里(1981)提出的"原则性谈判"理论与石破天的做法不谋而合——关注利益而非立场,创造双赢解决方案。石破天无意中实践了现代冲突解决的最高智慧,这再次证明了他的"愚者智慧"。

结语:本真性的现代启示

石破天的江湖传奇最终指向一个深刻的现代命题——在复杂世界中如何保持本真自我。他的成长之路虽然充满偶然和奇迹,却蕴含着普遍的人生智慧:真正的成长不是成为他人眼中的英雄,而是发现并坚守自己的本心。

从当代视角看,石破天的故事对现代社会中的个体具有重要启示意义。在一个鼓励人们不断适应外界期待扮演各种社会角色的时代,保持本真性成为一项艰难而珍贵的精神追求。心理学家荣格(1933)提出的"个体化"过程——成为独一无二的自己——在石破天的经历中得到生动体现。他的价值不在于最终获得的武功和地位,而在于整个过程中始终如一的真实自我。

金庸通过石破天这个角色,完成了一次对武侠传统的创造性转化。他证明真正的侠义精神可以超越江湖规矩和门派之争,植根于人性最本真的善良和勇气。这一文学创造不仅丰富了武侠人物谱系,也为现代读者提供了一面反思自我的镜子。在未来的金庸研究中,石破天形象的本真性哲学意涵及其与现代心理学伦理学的对话关系,仍是一个值得深入探索的方向。

还没有评论,来说两句吧...