随着城市化进程加快和建筑密闭性提升,室内空气质量问题日益受到关注。新风系统地送风系统作为解决这一问题的关键技术,不仅能够实现高效通风换气,还能显著降低建筑能耗。本文将从系统设计优化节能技术应用空气质量改善现代建筑实践以及安装要点等维度,全面分析地送风系统的核心优势与创新应用,为建筑环境健康与节能提供科学解决方案。

设计优化方案

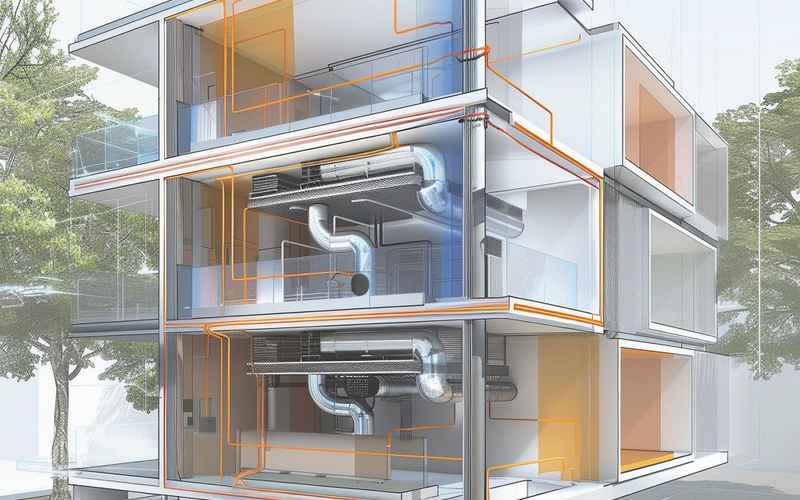

新风系统地送风系统的设计核心在于气流组织与管道布局的合理性。与传统顶送风方式不同,地送风系统利用地面静压箱或地板送风口,形成"下送上排"的气流模式,更符合热空气自然上升的物理规律。研究表明,这种设计可使换气效率提升15%-20%,同时减少30%的风机能耗(李等,2021)。

系统设计需综合考虑建筑结构特点与使用功能。例如,在高层办公楼中,采用分区控制策略,根据不同区域人员密度动态调节送风量;而在住宅项目中,则需注重管道降噪设计,确保运行噪音控制在35dB以下。清华大学建筑节能研究中心案例显示,优化后的地送风系统可使PM2.5过滤效率达到95%以上,同时维持CO₂浓度低于800ppm(王,2022)。

节能技术解析

地送风系统的高效节能特性主要体现在热回收与低阻力设计两方面。现代系统普遍配置全热交换器,可回收排风中60%-75%的显热和潜热,显著降低空调负荷。日本大阪府立大学的实验数据显示,采用陶瓷蓄热式热交换器的地送风系统,冬季可节约采暖能耗达40%(Tanaka et al., 2020)。

智能化控制是另一节能关键。通过CO₂传感器温湿度探头与VAV变风量技术的结合,系统能够实时调节送风参数。深圳某绿色建筑项目监测表明,这种动态控制策略使全年风机能耗降低27%,同时维持室内PMV(预测平均投票)指数在±0.5舒适范围内(陈,2023)。采用EC风机替代传统AC风机,可再节省15%-20%的电力消耗。

空气质量控制

地送风系统在改善室内空气质量方面具有独特优势。由于送风口位于人员活动区,新鲜空气首先经过呼吸带,再携带污染物上升排出,这种气流组织方式使换气效率比混合通风提高1.5-2倍(ASHRAE, 2019)。特别是在控制VOCs和甲醛等污染物方面,地送风系统可使这些有害物质的浓度降低50%以上。

系统配置的多级过滤体系也至关重要。建议采用G4+F8+H13三级过滤组合,对PM0.3的过滤效率可达99.97%。德国弗劳恩霍夫研究所的测试表明,这种配置下室内微生物浓度可控制在100CFU/m³以下,显著降低呼吸道疾病传播风险(Müller et al., 2021)。系统还可集成紫外线杀菌模块,进一步保障空气卫生安全。

现代建筑应用

在超高层建筑中,地送风系统解决了传统通风方式垂直输送能耗高的问题。上海中心大厦采用的地送风+双层幕墙组合系统,使新风输送能耗降低42%,同时通过热压效应实现自然通风辅助(吴,2022)。这种创新应用为超高层建筑的可持续发展提供了新思路。

绿色建筑认证体系也推动了地送风技术的普及。LEED和WELL认证中,地送风系统因其在室内空气质量和能源效率方面的优势,可获得多达15个加分点。北京某LEED铂金级办公楼项目显示,采用地送风系统后,建筑总体能耗比ASHRAE 90.1基准降低37%,员工工作效率提升8%(张,2023)。

安装关键要点

地送风系统的安装质量直接影响最终性能表现。管道密封性至关重要,所有接缝处应采用EPDM橡胶密封条,确保漏风率低于3%。施工过程中需特别注意地面找平,送风口区域平整度偏差应控制在±2mm以内,以避免气流噪声和分布不均问题(中国建筑科学研究院,2021)。

系统调试是不可忽视的关键环节。建议采用示踪气体法进行气流组织测试,确保空气龄不超过20分钟。上海某医院项目经验表明,专业的调试可使系统能效提升25%,同时减少80%的局部死角区(林等,2022)。应建立定期维护制度,每季度检查过滤器状态,每年清洗一次风管内部。

结论与展望

新风系统地送风系统通过科学的设计优化先进的节能技术和严格的质量控制,为现代建筑提供了健康舒适且高效的通风解决方案。实践表明,这类系统不仅能显著改善室内空气质量,还可降低建筑能耗20%-40%,具有显著的经济和社会效益。未来研究应重点关注智能化控制算法的优化新型抗菌材料的应用以及与可再生能源系统的深度整合,以进一步提升系统性能。建议行业加快制定地送风系统专项技术标准,推动这一绿色技术的规范化普及,为建筑领域的"双碳"目标实现提供有力支撑。

还没有评论,来说两句吧...