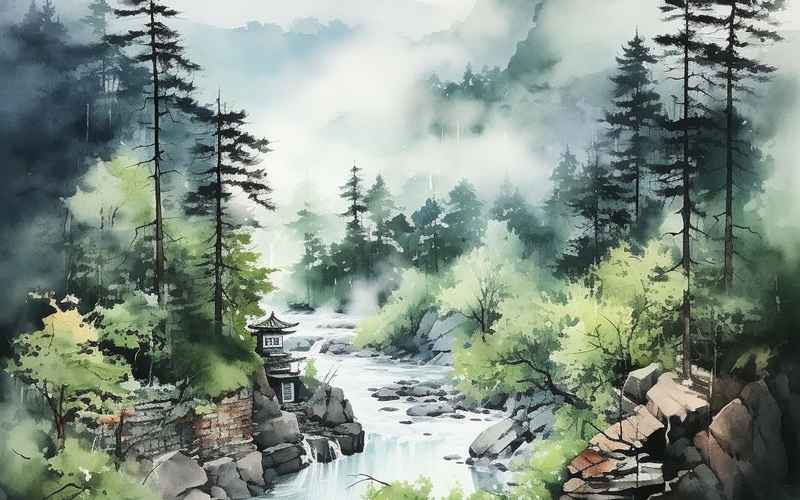

在喧嚣的现代生活中,人们愈发向往自然山水的宁静与纯净。"幽谷溪涧两峰相对水润无尘"这一意象,不仅描绘了一幅清幽绝俗的山水画卷,更蕴含着中国传统文化中对自然与人文和谐共生的深刻思考。这一主题既是对自然美的赞颂,也是对心灵净土的追寻,值得我们深入探讨其美学价值、生态意义与文化内涵。

山水意境的审美价值

幽谷溪涧两峰相对水润无尘"首先呈现的是一种独特的山水意境。幽谷的深邃、溪涧的流动、双峰的对称以及水质的纯净,共同构成了一幅和谐的画面。这种意境在中国传统山水画中极为常见,如宋代画家范宽的《溪山行旅图》便以类似构图展现自然的壮美与静谧。

从美学角度看,这一意象体现了"虚实相生"的艺术原则。幽谷与双峰形成实体的空间结构,而溪涧的流动与"无尘"的清澈则赋予画面以虚灵的动态感。宗白华在《美学散步》中指出,中国山水美学追求"境生于象外",正是这种虚实结合的手法,使得有限的画面能够引发观者无限的遐想。

生态系统的自然智慧

水润无尘"不仅是一种视觉描述,更反映了健康生态系统的自然状态。在自然环境中,溪涧的水质纯净得益于完整的植被覆盖与生物多样性。两峰相对的地形往往形成集水区,使雨水经过自然过滤后汇入溪流,这一过程体现了自然界自我净化的智慧。

现代生态学研究也验证了这种自然机制的合理性。据《生态水文学》研究,山地森林系统能够有效拦截降水、减缓径流,并通过土壤和植物的过滤作用去除杂质。这种天然的"无尘"状态,为人类提供了可持续发展的生态范式,提示我们在开发中应尊重自然规律,保护水源地的完整性。

文化传统的哲学意蕴

幽谷溪涧"的意象在中国文化传统中具有深厚的哲学内涵。道家思想推崇"上善若水",将水的纯净与柔韧视为最高品德;而"两峰相对"则暗含阴阳平衡的宇宙观。朱熹曾言:"观山水可以明道",正是对这种自然哲学的形象诠释。

在文学传统中,这一意象常被用来象征君子的品格。王维在《山居秋暝》中写道:"空山新雨后,天气晚来秋",描绘的正是类似"水润无尘"的意境,以此表达超脱尘俗的精神追求。这种将自然景观与人格修养相联系的传统,至今仍影响着中国人的审美观和价值观。

现代社会的启示意义

在城市化快速发展的今天,"幽谷溪涧两峰相对水润无尘"的意象具有特殊的启示意义。它提醒我们反思现代生活方式对自然环境的破坏,以及如何重建人与自然的和谐关系。日本建筑师隈研吾提出的"负建筑"理念,正是受到这种传统山水智慧的启发,主张建筑应当谦逊地融入自然而非凌驾其上。

这一意象也为现代人的精神困境提供了解药。心理学家Kaplan的研究表明,接触自然景观能够显著降低压力水平,恢复注意力。保存"水润无尘"的自然空间,不仅关乎生态保护,更是维护人类心理健康的重要举措。

总结与展望

幽谷溪涧两峰相对水润无尘"这一主题,从美学、生态、文化等多个维度展现了自然山水的深刻价值。它不仅是艺术创作的灵感源泉,更是生态智慧的结晶和文化传承的载体。在当代语境下,重新解读这一传统意象,有助于我们建立更加可持续的发展观和生活哲学。

未来的研究可以进一步探讨如何将这种传统山水美学应用于现代景观设计,以及如何通过数字技术再现和传播这种自然意境。跨学科的合作也至关重要,需要生态学家、文化学者和城市规划者共同努力,才能在实践中真正实现"水润无尘"的理想境界。

还没有评论,来说两句吧...