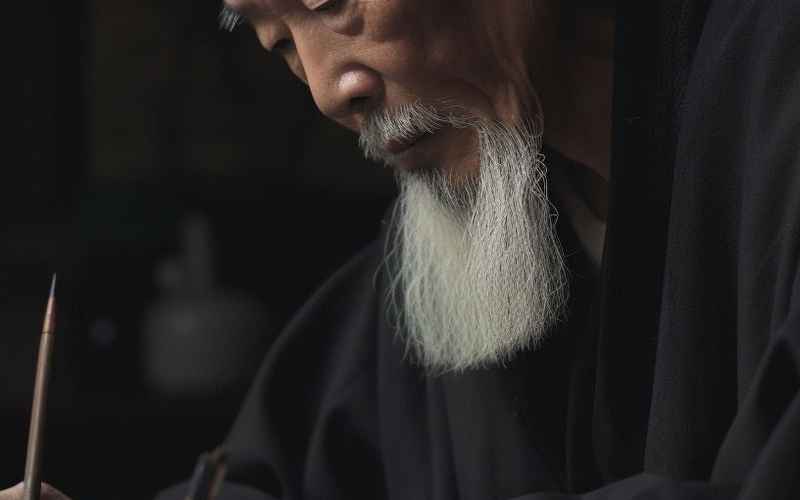

在熙攘的市井一角,两位白发苍苍的老者静坐其间,一人抚琴,一人执笔,指尖流淌出的旋律与墨迹竟让我驻足良久,无法移步。他们的技艺已臻化境,每一个动作都蕴含着数十年的沉淀,每一次挥洒都展现着艺术的极致。这种精湛不仅令人叹服,更让人产生一种近乎痴迷的向往,仿佛在他们身上看到了时间与技艺完美融合的奇迹。

技艺传承的深厚底蕴

两位老者的精湛技艺绝非一日之功,而是数十年如一日坚持与磨练的结果。琴者指尖下的每一个音符都仿佛有生命,能够穿透听众的心灵;书者笔下的每一道墨迹都蕴含着气韵,能够跃然纸上。这种境界的达成,背后是无数个晨昏的苦练与对传统的深刻理解。

据非物质文化遗产研究专家李明远教授所述:"真正的技艺大师往往经历了'见山是山,见山不是山,见山还是山'的三重境界。两位老者显然已达到了返璞归真的最高境界,他们的技艺看似简单,实则每一个细微动作都包含着对艺术本质的深刻领悟。"这种由繁入简的过程,正是技艺达到巅峰的标志。

动静之间的完美平衡

观察两位老者的表演,最令人惊叹的是他们在动静之间取得的完美平衡。琴者在演奏时身体几乎静止,只有手指在琴弦上灵动跳跃;书者在挥毫时呼吸均匀绵长,唯有手腕在纸上流转自如。这种外静内动的境界,展现了他们对身体控制的惊人能力。

心理学研究表明,这种高度的身心协调状态被称为"心流体验",是人在全神贯注于某项活动时达到的最佳表现状态。芝加哥大学心理学教授米哈里·契克森米哈伊在其著作中指出:"心流状态下的个体能够将注意力完全集中于当前任务,自我意识消失,时间感扭曲,行动与意识融为一体。"两位老者显然长期处于这种高效能状态,才造就了他们令人叹为观止的技艺表现。

传统与创新的巧妙融合

令人称奇的是,两位老者在坚守传统技艺精髓的又巧妙地融入了个人创新。琴者的演奏在遵循古法的基础上,加入了微妙的情感处理;书者的字体在传承古意的又带有独特的个人风格。这种"守正创新"的能力,使他们的艺术既不失根基,又充满活力。

中央美术学院教授王立群对此评论道:"真正的艺术大师不是传统的奴隶,而是传统的主人。他们消化吸收前人精华后,能够将其转化为自己的艺术语言。这两位老者正是这样的典范,他们的作品既有历史的厚重感,又有当代的生命力。"这种平衡能力在艺术创作中极为珍贵,也是他们的技艺令人欲罢不能的重要原因。

艺术表现的感染力

两位老者的表演具有极强的感染力,能够瞬间吸引周围人群的注意并保持长时间的专注。这种感染力不仅来自他们精湛的技艺本身,更源于他们对艺术的虔诚态度和表演时的全然投入。观看他们的表演,观众会不自觉地被带入一个纯粹的艺术世界。

哈佛大学艺术教育研究中心主任安东尼奥·达马西奥的研究表明:"卓越的艺术表演能够激活观众大脑中的镜像神经元系统,使观众产生与表演者相似的情感体验。"这正是两位老者的表演令人如痴如醉的神经科学解释。他们的每一个动作每一个音符都能唤起观众深层次的共鸣,创造出一种罕见的审美共享体验。

技艺背后的精神境界

更为难得的是,两位老者的精湛技艺背后蕴含着深厚的精神修养。他们的表演没有一丝炫耀技术的痕迹,而是充满了对艺术的敬畏和对观众的尊重。这种谦逊而专注的态度,恰恰是东方艺术精神的精髓所在。

日本京都大学东方文化研究所教授山本健一曾指出:"东方传统艺术最高境界是'技进乎道',即技艺达到一定高度后便进入'道'的层面。这两位中国老者显然已经超越了单纯追求技术完美的阶段,他们的表演实际上是一种精神修炼的外在显现。"这种由技入道的转变,使他们的艺术具有了超越时空的永恒价值。

对当代社会的启示

在快节奏的现代社会中,两位老者的存在犹如一股清流。他们的坚持提醒我们,真正的精湛需要时间的沉淀,艺术的魅力源于专注的投入。在这个追求即时满足的时代,他们的故事是对耐心与坚持价值的最好诠释。

教育学家张华教授建议:"我们应该从这两位老者身上学习'慢艺术'的精神。在艺术教育和人才培养中,不能急功近利,而要尊重艺术规律,给予足够的时间让技艺自然生长。"这种观点对当代艺术教育具有重要的启示意义,也解释了为何两位老者的技艺能够产生如此强烈的吸引力。

两位老者的故事告诉我们,当技艺达到一定高度时,便超越了单纯的表演层面,成为一种生命状态的展现。他们的精湛令人欲罢不能,不仅因为技术上的完美,更因为其中蕴含的人文精神与生命智慧。在这个变化万千的世界里,这种对极致的追求和对传统的敬畏,永远值得我们驻足欣赏与深思。或许,我们每个人都应该在自己的领域中,寻找这种专注与精进的可能,让生命因技艺的锤炼而更加丰盈。

还没有评论,来说两句吧...