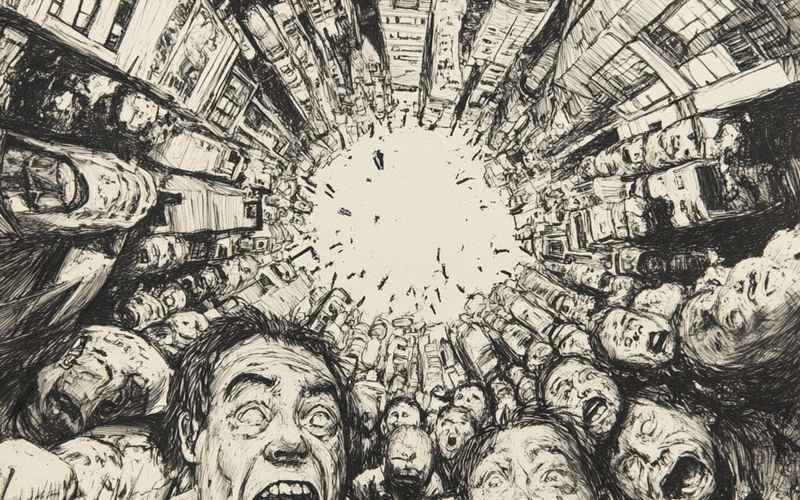

在钢筋水泥构筑的现代都市中,一种难以名状的情绪在人群中蔓延——公日的躁动与公乱的迷情相互交织,形成一幅复杂的社会图景。城市的节奏越来越快,人们在公共空间中的行为与情感也愈发难以预测。这种躁动不仅仅是物理上的拥挤与喧嚣,更是心理上的不安与疏离。而公乱,则在这种躁动中悄然滋生,成为都市生活的一种特殊现象。究竟是什么力量在推动这种都市迷情的形成?我们又该如何理解并应对这种社会心理的变迁?

都市躁动的社会根源

现代都市的躁动并非偶然,而是多重社会因素共同作用的结果。城市化进程的加速使得人口密度急剧增加,公共空间变得拥挤不堪。地铁里的推搡、街道上的嘈杂、商场中的摩肩接踵,都在无形中加剧了人们的焦虑感。社会学家齐美尔(Georg Simmel)曾指出,都市人为了应对过度刺激,会发展出一种"冷漠"的心理防御机制,但这种冷漠又可能在某些时刻爆发为激烈的情绪宣泄。

经济压力与竞争文化进一步放大了都市人的躁动。在快节奏的工作环境中,人们被迫适应高强度的工作模式,长期处于紧绷状态。心理学家弗洛姆(Erich Fromm)认为,现代社会的异化现象使人们失去了对生活的真实掌控感,转而通过消费或短暂的刺激来填补内心的空虚。这种心理状态在公共场合容易演变为非理性的集体行为,例如抢购潮、网络暴力等。

公乱现象的心理学解读

公乱,作为一种群体性的无序行为,往往在特定的社会情境下爆发。法国社会心理学家勒庞(Gustave Le Bon)在《乌合之众》中提出,群体中的个体会丧失理性判断能力,转而受情绪和本能支配。在都市环境中,这种群体心理更容易被激发,例如街头抗议演变为暴力冲突,或是网络谣言引发社会恐慌。

匿名性也是公乱的重要催化剂。都市生活的流动性使得个体在公共空间中往往处于"陌生人"状态,这种匿名感降低了道德约束力。美国社会学家戈夫曼(Erving Goffman)的"拟剧理论"指出,人们在不同的社会角色中切换,而在公共场合,由于缺乏熟人监督,个体更容易表现出极端行为。例如,地铁中的争吵、网络上的恶意攻击,往往源于这种匿名环境下的心理放纵。

技术与媒介的推波助澜

数字技术的普及进一步加剧了都市躁动与公乱的交织。社交媒体成为情绪传播的放大器,一条煽动性的信息可能在短时间内引发大规模的社会反应。学者凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)提出的"信息茧房"效应表明,人们倾向于接触与自己观点一致的信息,这导致社会共识的破裂,并加剧群体极化现象。

智能手机的普及使公共空间与私人空间的界限变得模糊。人们在公交车上刷短视频、在餐厅里直播,公共场合的噪音与干扰不断增加。法国哲学家鲍德里亚(Jean Baudrillard)曾警示,媒介的过度渗透可能导致"超现实"的社会状态,即人们更关注虚拟世界而非现实互动,这种趋势进一步削弱了公共秩序的基础。

应对策略与社会反思

面对都市躁动与公乱的挑战,城市规划者与社会管理者需要采取多维度措施。优化公共空间设计,增加绿化与休闲区域,有助于缓解人们的心理压力。丹麦建筑师扬·盖尔(Jan Gehl)的研究表明,人性化的城市设计能够促进社会互动,减少冲突发生的可能性。

加强社会心理干预与公共教育同样重要。通过社区活动、心理健康服务等方式,增强个体的情绪管理能力。社会学家罗伯特·帕特南(Robert Putnam)强调"社会资本"的重要性,即通过信任与合作网络的构建,减少社会摩擦。媒介素养教育也需普及,帮助公众理性辨别信息,避免被情绪化内容操控。

总结与未来展望

都市迷情的躁动与公乱,是现代社会发展过程中的一种复杂现象,涉及社会结构、心理机制与技术影响的多重互动。理解这一现象,不仅需要学术层面的探讨,更需要社会各界的共同行动。未来研究可以进一步探索不同文化背景下都市情绪的表现差异,以及新兴技术(如人工智能、元宇宙)对公共行为的影响。唯有如此,我们才能在喧嚣的都市中找到平衡,构建更加和谐的社会生态。

还没有评论,来说两句吧...